横浜国立大学教育学部附属鎌倉小学校

斉藤洋介

保護者の子どもたちの自信を無くす、発言が子どもに伝染して作品を「ゴミ扱い」 造形を楽しめない子がいる時、みなさんだったらどのように対応されますか。

「図画工作の作品を学校内で展示しようとしたら場所が限られている…」という理由と同じで、子どもが作品を家庭に持ち帰っても必ずしも展示場所があるとは限りません。いずれは処分されてしまうのは、(その限りではありませんが)悲しいですが現実だと思います。各ご家庭の方針もありますが、持ち帰ってから処分されるまでの過程について充実できるように、作品や活動のすばらしさを子どもを通したり直接ご家庭に伝えたりするのが、唯一できる対応かなと考えます。

「保護者の子どもたちの自信を無くす発言」が生まれる背景に、保護者に「上手な作品を制作・製作することがよし」とする造形感があると仮定し、話を進めていきます。もしそうであれば、その感覚に「待った」をかけていかなければなりません。授業者のマインドセットを念頭に、①子どもに伝えること②保護者に伝えること③図画工作の学習の中でできることの3つの視点から私なりの考えを基に、対応を考えます。

まず、表現には造形遊び、絵や立体、工作という領域があります。共通するのは、「子どもたちが形や色(を基に)、イメージを表している」学習であるという価値観です。学習指導要領には、「絵を描く」という表記はなく、「絵をかく」と記されています。これは、絵を描くのが学習ではなく、絵でその子のイメージを表現するという学習である意図が表されています。同じように、多くの漢字で表される「つくる」は、そのままひらがなで記されています。作品を「作る」だけではなく、「造る」し、「創る」という幅広い意味での「つくる」である意図が示されています。また、「試行錯誤」という言葉が出てこないのも注目すべき点です。「つくりつくりかえつくる」と表現されている意図は、活動の過程で目指すイメージが変わる前提の学習である意図が伺えます。つまり、①図画工作における「正解」はなく、その子の中での最適解(あるいは納得解)が存在するのが図画工作の学習と言えます。

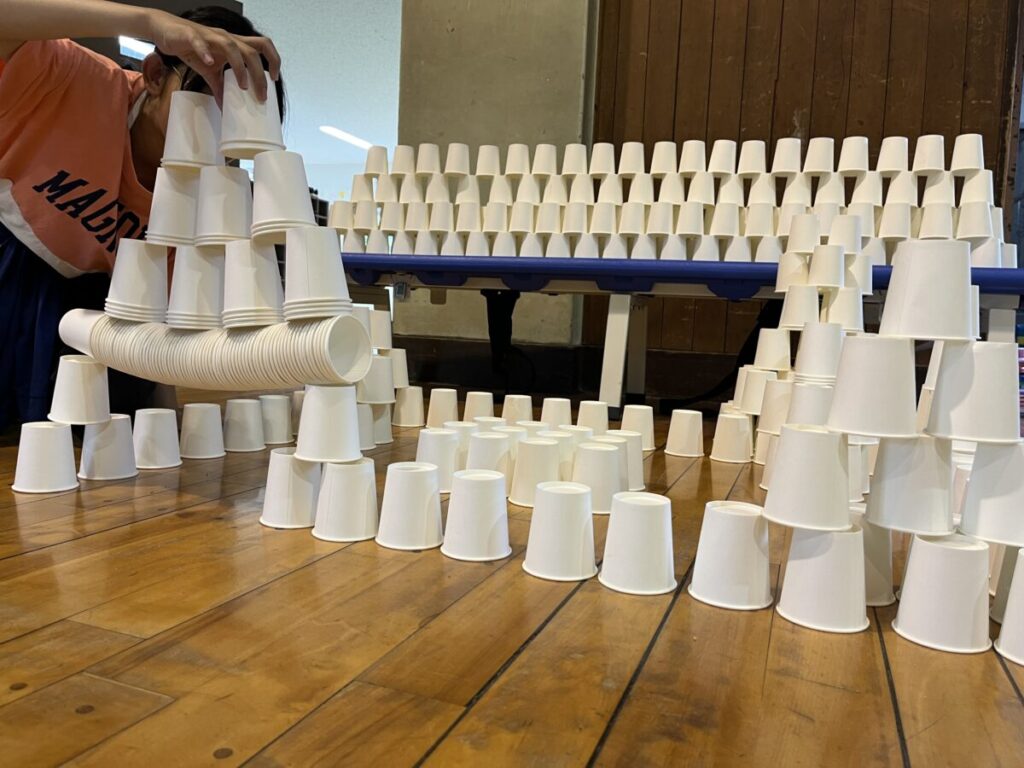

「ここを橋にしたいんだよなあ」とつぶやきながら、重ねた紙コップを横にすることで表現した子。より陸橋に近づけるために重ねますが、うまくいきません。この後、「陸橋にするために試行錯誤」をするのではなく、「吊り橋に見立ててつくりかえる」活動をしていました。

次に、題材を設定する際、私は「何かをどのように描かせたい」や「このようなものを作らせたい」ではなく、「(形や色から)イメージ(主題)を表現させたい」あるいは「様々な材(材料や素材、題材など広い意味)に触れさせたい」を考えます。そして、その表現方法が、絵や立体が適しているのか、工作が適しているのか。あるいは造形遊びとして扱うのかを考えて設定しています。したがって、作品の作品名、タイトル、題名には、その子のイメージが宿ります。そのイメージは大人の凝り固まった発想からは生まれないし、理解は難しいでしょう。②「どこからそのイメージが生まれたのか」を子供から聞き出す造形的な視点について、子どもの作品を鑑賞する意識を大人(授業者や保護者)がもつ必要があります。

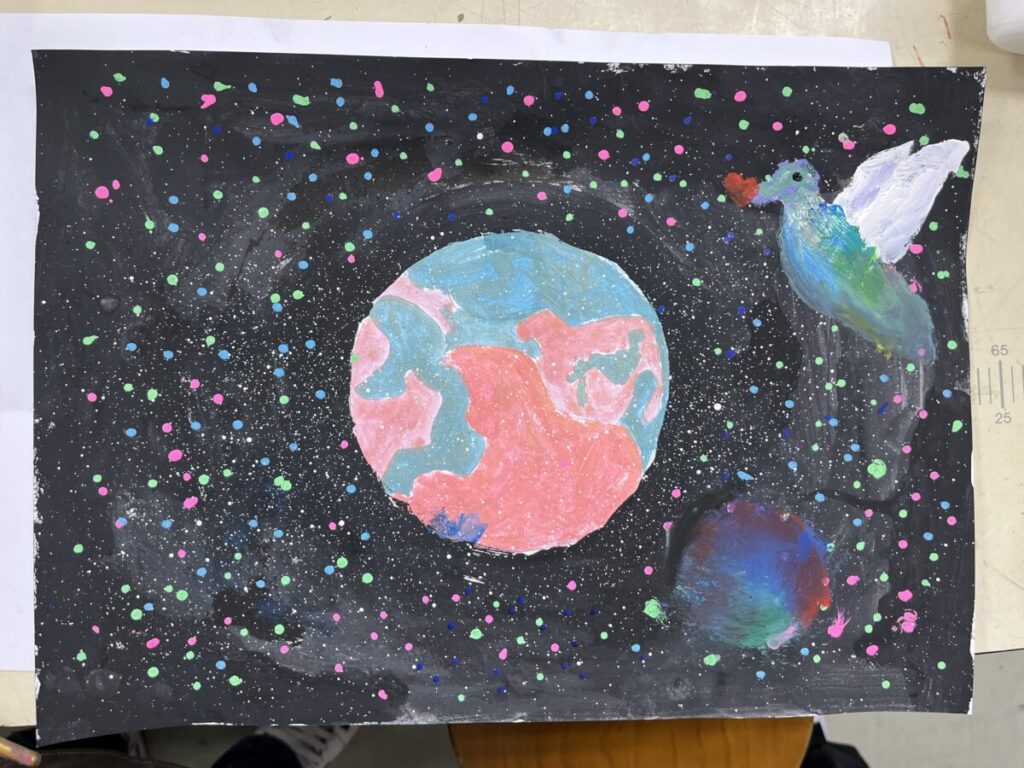

谷川俊太郎さんの「かんがえるのって おもしろい」の詩からイメージを創造し、絵に表現しました。「幸せを運ぶ鳥」と作品名をつけた子は、「右上の鳥は幸せを運ぶ鳥で、未来に向かって幸せを運んでいます。鳥の下の丸い惑星みたいなのは鳥の巣でワープ?みたいな感じで幸せを運んでいる。真ん中のでかい惑星はまだ発展してない個性だらけの惑星をイメージして書きました。」と、この作品についてまとめました。ぜひこの子の発想がどこからきたか。詩を読んで考えてみてはいかがでしょうか。

最後に、作品(あるいは活動)について子どもが目を輝かせながら説明できる学びにするために、製作(活動)中に、インタビューをします。導入時に共有した「この題材の(造形的な)おもしろさ」を中心に、形や色のフィルターを通して、イメージを聞き出します。「どうしてこの色にしたの?」や、「この形にしたのはなぜ?」と、子どもの回答が自身のイメージを語れるように問いかけると、「そのイメージがこう(形や色に)表れているんだね。」と価値づけができるようになります。あるいは、「そのイメージはどこに表れているのかな?」とさらに問い返すと、「じゃあこうしよう!」というつくりかえる姿が見られます。③子どもが自身の作品(活動)について、自分の言葉で語れるような学びをデザインする手立てが、より図工の学びを深くしていきます。

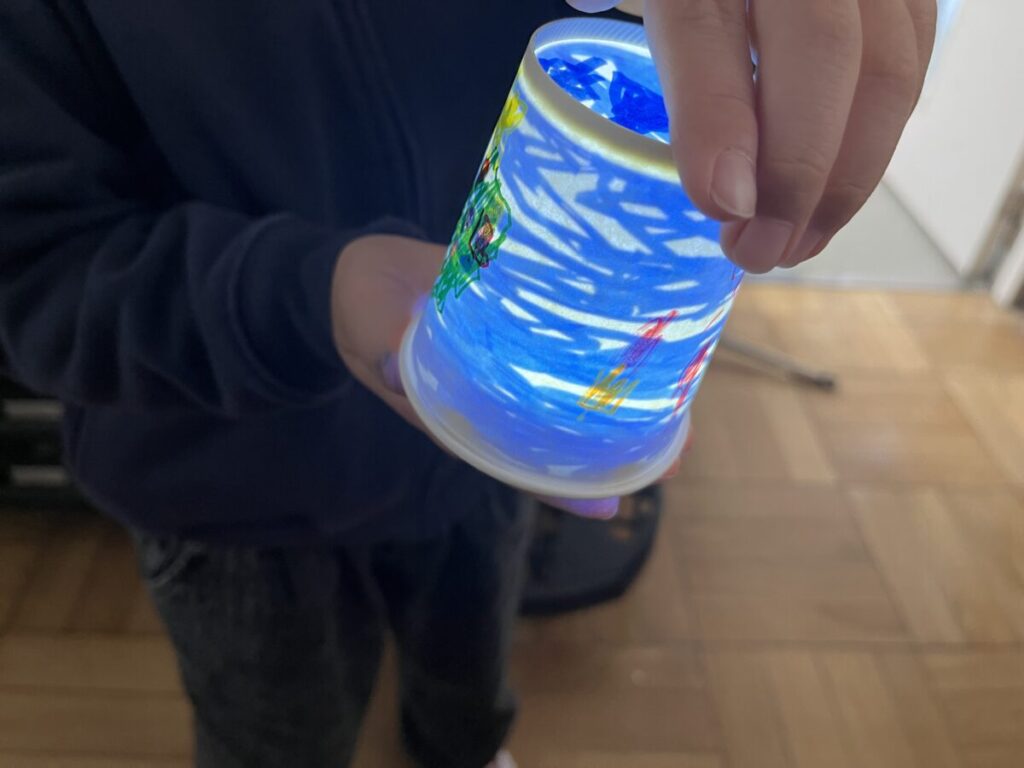

紙コップの外側と内側に水性ペンであるイメージを表現しています。中からライトで照らすまでは外側の表現しか見えませんが、表裏が合わさり1つの表現となる作品です。「わざと(内側の青の線を)全部塗ってないんだよ。どうしてかわかる?」と、授業者泣かせの質問をしてきます。みなさんならなんと返事をしますか?

図工の授業を終え、作品を持ち帰り、「これはね…」「ここが…」と、目を輝かせながらお家の人に話を始めたら、ゴミ扱いされることはないと信じたいです。しかし、お忙しいご家庭はお話を聞く余裕がないかもしれません。その会話を豊かな時間にするために、保護者の豊かな情操を、再発見してもらう必要があります。(余計なお世話かもしれませんが…)

私が保護者のみなさまとしていることは、授業参観でその様子を見ていただいたり、学級部会や懇談会で上記の①、②、③のお話をさせていただいたり、芸術作品の鑑賞をまるで授業のようにしたりしています。実際にはこちらのAIが生成した画像を鑑賞しました。

この画像の右下には「4人の人」が描かれているように見えます。これは同一人物でしょうか。それとも家族でしょうか。その捉え方で、この世界観が変わってきますね。

子どもが自信をもって作品を語る、それを保護者が温かく聞き取る。そんな家庭での会話が生まれるよう、私も日々研究を続けています。対応というよりは、日頃意識している私の考えをまとめさせていただきました。「豊かな情操は一撃で再発見成らず」というところでしょうか。すでに備わっている感性に働きかけていきたいですね。