大人は“はさみで何をするか”、子どもは“はさみで何をしたいか” ― 『はさみでどうする?』

白百合女子大学 椎橋げんき

教える、教わる。

これまでの学びを表す、当たり前の言葉だったと思います。

でも今の教育現場では、「問いをかける」「探求する」といった、もっと能動的な学びが大切にされるようになってきています。

だからこそ、まずは私たち教員自身が「今の学び」とどう向き合うかを考えることが必要なのかもしれません。

その視点から、今回の講座「はさみでどうする?」をふりかえってみます。

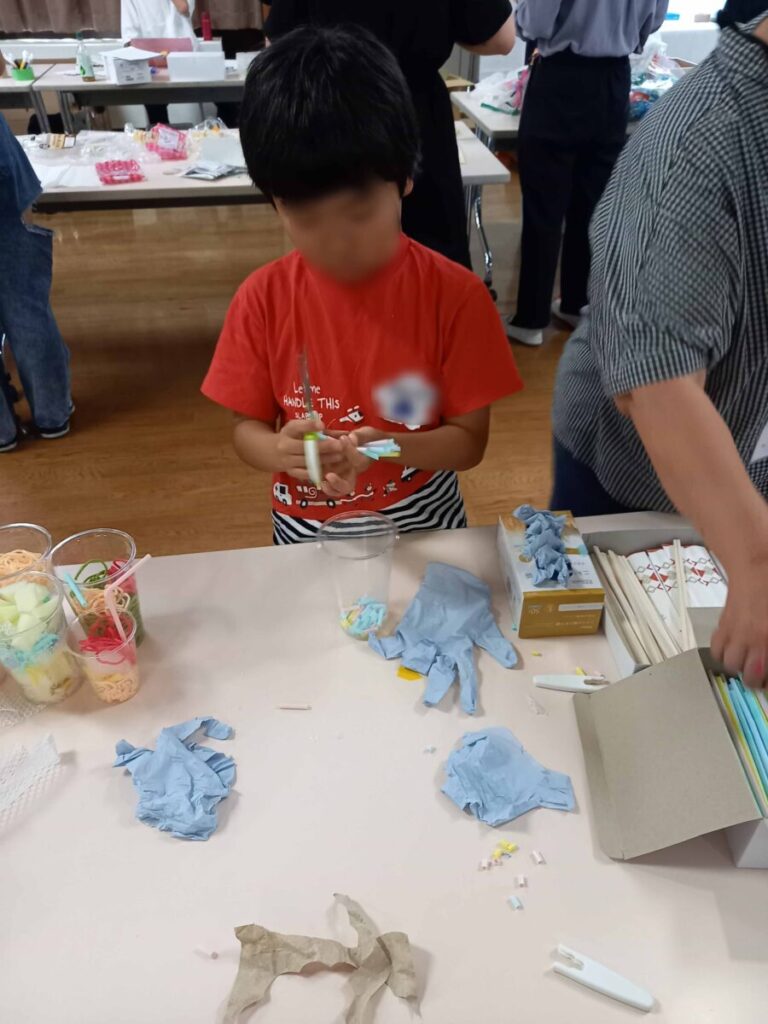

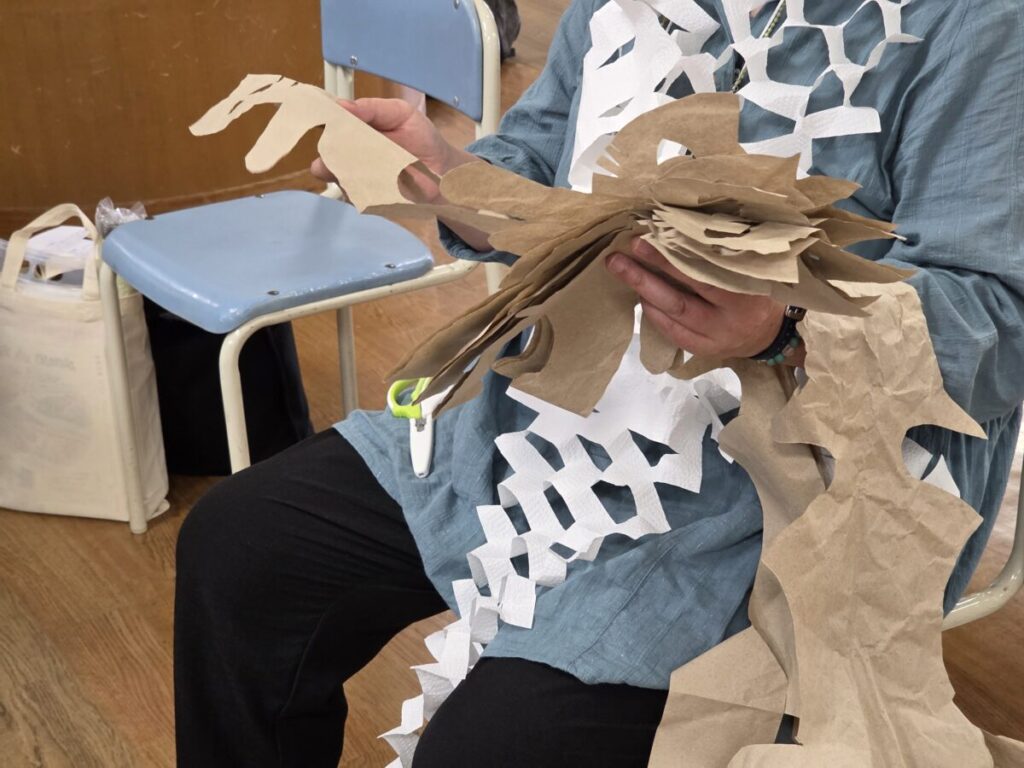

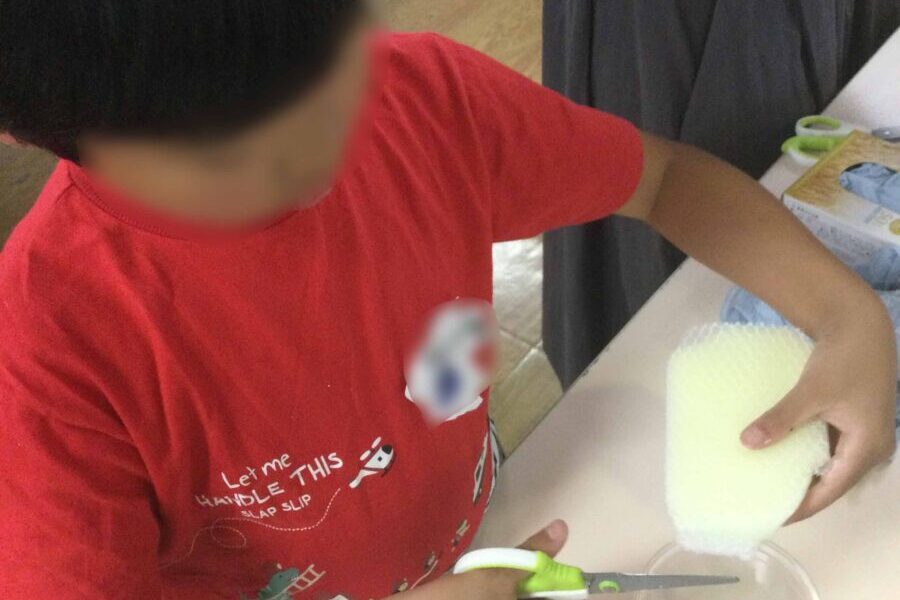

実践では、いろいろな素材と“はさみ”を用意しました。

研修の流れの中で、問いが少しずつ立ち上がってきます。

まず――

「何を切りたくなりますか?」

「それはなぜ切りたくなったのでしょうか?」

次に――

「切った切り心地はどうですか?」

「切った形はどうでしたか?」

そして――

「切ったら何をしたくなりましたか?」

「切ってみたかっただけの素材はありましたか?」

(この段階では、受講者の様子を見ながら、さらに別の用具も加えてみました。)

「はさみでどうする?」という問いは、切り方の工夫や授業のネタを考えることにとどまらず、切るという体験を通して、自分の中にどんな思いや気づきが生まれるかを探る時間になったと思います。

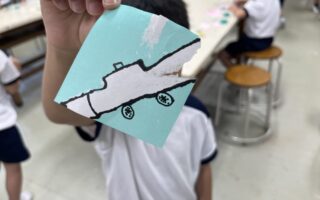

その一つひとつの問いは、低学年の子どもたちの姿を重ね合わせるきっかけにもなりました。

大人はつい「これで何をすればいいのか」と目的から考えがちです。

でも、低学年の子どもたちは「これでこんなことをしてみたい」と思いを広げていきます。

今回の実技研が、そんな“低学年ならではの思考”に寄り添い、日々の実践を考える小さなヒントになっていれば嬉しく思います。