世田谷区立船橋小学校 清水一成

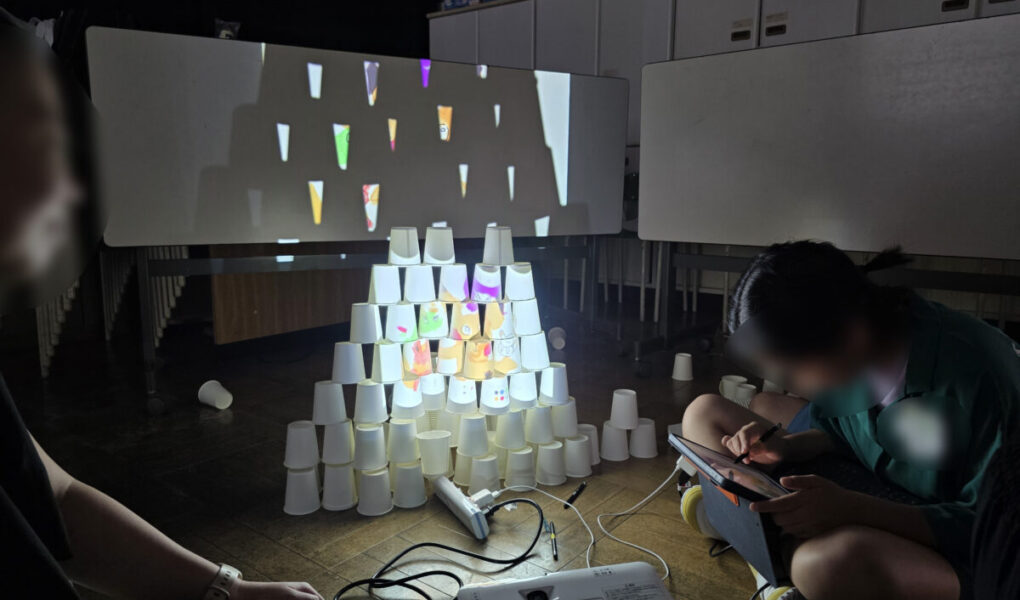

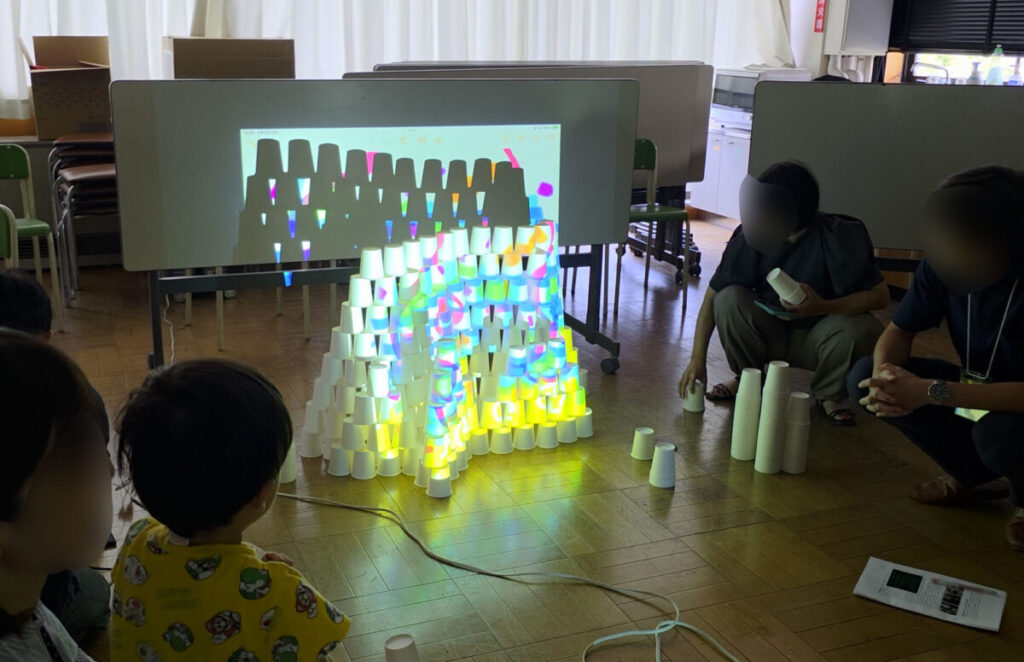

「遊びで広がる図画工作」というテーマから、図画工作での遊び的な要素は新しいものやこととの出会い、ドキドキやワクワク感がキーワードなのではと考え、自分がつくった崩れてしまいそうな立体作品に色や模様を描くことができるという活動は驚きやワクワク感があるのではないかと考えました。そして今回は、考えた崩れてしまいそうな立体作品に色や模様を描くための材料・用具としてICT(プロジェクターとタブレット端末)を使用し、紙コップで積んだり並べたりしてつくった様々な形にプロジェクターで映像を投影することで、自分たちがつくった形がキャンバスに変化する活動を行いました。当日ご参加してくださった先生方本当にありがとうございます。

【今回の活動を通して見つけた子どもと教師のこうしたい】

当日の活動では、2000個の紙コップと5台のプロジェクター、5台のタブレット端末を使用し、5つのグループに別れて活動しました。実際に活動し、紙コップにタブレット端末で描いたものを投影しながら表したいことを考え表現していきました。そして、活動のまとめでは、子どもたちへの手渡し方や活動の展開について「きっと子どもたちはこうするだろう」「このような活動にしたら面白そう」などこの活動での「子どもと教師のこうしたい」を一緒に考えました。

活動の中で出てきた「子どものこうしたい」

・人やものをかくかもしれない

・自分が作品の中に入り込むようなものをつくるかもしれない

・積み上げた紙コップを崩したくなるかもしれない(紙コップを積み上げこと自体が楽しい)

・コップに自分がかいたキャラクターを座らせたい

※一緒に参加してくれた子どもたちの活動から学んだこと…今回は参観者のお子様も一緒に活動してくれました。3歳の子は、紙コップを並べることに楽しさを見つけ、段々と規則性を見つけて並べたり、最後には積み上げるということを発見していました。また、3年生の子は、壁に投影した映像や紙コップを積んだり崩したりすることを楽しみ、5年生の子は積み上げた紙コップに自分がかいたキャラクターを座らせたいと工夫しながら活動していました。その姿から、紙コップという材料から発達段階に応じてそれぞれの興味や楽しみ方、表したいことがあるのだと改めて学部ことができました。これも夏研のよさではないかと感じ、お子様と一緒に参加してくださった皆様に感謝しております。

活動の中で出てきた「教師のこうしたい」

・見立ての学習につながる活動になるかもしれない

・崩れていく形の変化も味わえるかもしれない

・動きを表現しても面白いかもしれない(ビスケットなどのアプリも活用できるかも)

・奥行きを味わう活動にすることができそう

・場を広げたり、白衣を着たりすることで活動の幅が広がりそう

・影も生かすことができる

・つくる・かくを繰り返すことができる

・紙コップ以外の材料も組み合わせて「なんでもキャンバス」という活動ができるのでは

【まとめに…】

今回の活動では、実際の活動を通してたくさんのご意見をいただくことができました。話し合いの中で「絵がはじめなのだろうか?形がはじめなのだろうか?」や「機材の準備はどうしたらよいのだろう」というご質問をいただきました。活動の流れや各校で実践しやすい方法についてこれからも考えていきたいと思います。またぜひ皆様からいただいたご意見をもとにブラッシュアップした活動をご紹介できたら幸いです。