横浜国立大学教育学部附属鎌倉小学校 斉藤洋介

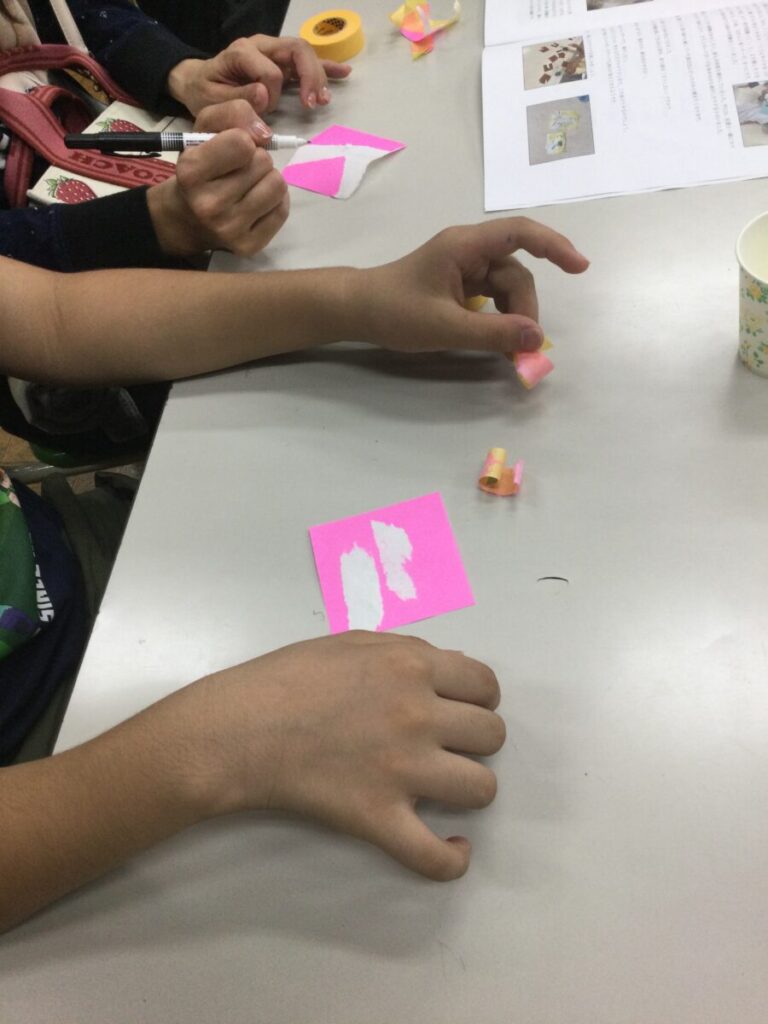

折り紙にマスキングテープを貼り、思いっ切りはがします。すると、折り紙の色の中に、白い形が生まれます。輪郭をなぞっていくと…。あれあれ、なにか見えてきました。さあ、あなたはその折り紙をどうしたいですか?

本コースに参加してくださった先生方、そして子どもたち。ありがとうございました。

活動中に話題になった「題材について」の4点を中心に振り返ろうと思います。

- 折り紙はこの大きさでないといけないのか

「15×15cmの折り紙でも可能なのでしょうか」という質問をいただきました。実際に15×15cm試してみると、生まれる白い形よりも、元の折り紙の色のバランスが広くなったり、大部分が白くなったり、折り紙が2つに分かれたりします。5×5cmではどうでしょう。小さすぎで扱いが難しくなります。広すぎず狭すぎずの、7.5×7.5cmが最も適していると考えました。

マスキングテープも様々な種類があります。自動車塗装用、建築塗装用、粗面養生用、シーリング・コーキング用など主に塗装で使用されます。幅も20mmや30mm、50mmや100mmなど様々です。最近では塗装用だけでなく、手帳に使用したり、装飾に用いられたりします。折り紙との相性を考えた際には100mmの幅がよいと感じました。細くなればなるほど、線のような形だけが生まれる場面が増えたのです。幅を広げると、線だけでない形が生まれる場面が増えました。理由はわかりませんが、力の入り方や剥がす方向に幅が関係しているのかもしれません。

この題材のおもしろさをより味わえるための材料にこだわることで、より豊かな表現が生まれると考えています。ぜひ児童の実態に合わせて組み合わせを試してみてください。

- どこからこの題材を思いついたのか

違う題材で「空」を表現する際に、地平線をクレパスで表現するために使用した用具がマスキングテープでした。境目を表現する中で、大きく画用紙が破れて「しまった」子がいました(写真1)。クレパスで一生懸命塗った場所が、白くなって「しまった」のです。悲しむのか、嫌な表現として廃棄されるのか、そんな私の心配を吹き飛ばすように、「なんかこれもいいかんじ!!」と、剥がれた箇所から新たな表現を発想したのでした。

「子どもに学ばされる」のは、私が図工を研究し始めてから何度もあります。「そうか、破れたのは悪いことではない。これも一つの表現なのか。」と考えさせられました。もちろん境目を表現したい子は慎重に活動します。何度も自分の服に貼っては剥がし貼っては剥がし粘着力を奪うのです。でも、粘着力を奪わないのもありなのだなと。こうして図工のもつおもしろさから抜け出せなくなっていくのです。

- 折り紙の色は何がよいのか

結論は良い意味で「なんでもいい」と思います。が、濃い色のよさや薄い色のよさはあります。色から見立てを広げる子もいるでしょう。濃い色だと裏側からの見立てもしやすくなります。薄い色だとゆるい世界観が生まれる率が高いように感じています。

「どちらもどちらの楽しみ方がある」という意味のなんでもいいです。多くの色を用意してもよいと思います。それこそ、子どもが「どうしたい」か、たくさんの表現が生まれるのではないでしょうか。

- 鑑賞の領域としてもこの題材は使用できるか

絵の表現として今回は提案させていただきました。もちろん、鑑賞の領域の題材としても使用できると思います。

ここで、正方形の折り紙のよさが出てきます。子どもたちも先生方も、何かに見立てようとするときにくるくると回しながら考えるのです。版画版を思い出します。長方形よりも、正方形の方が回して見やすいのはなぜでしょう。普段A4などのコピー用紙を使い過ぎて、自然と縦横のイメージが染み込んでいるのでしょうか。「こっちから見るとこうだ!」「これだとこうなるよ」と、子どもたちが一枚の折り紙を食い入るように見ているのを思い出します。

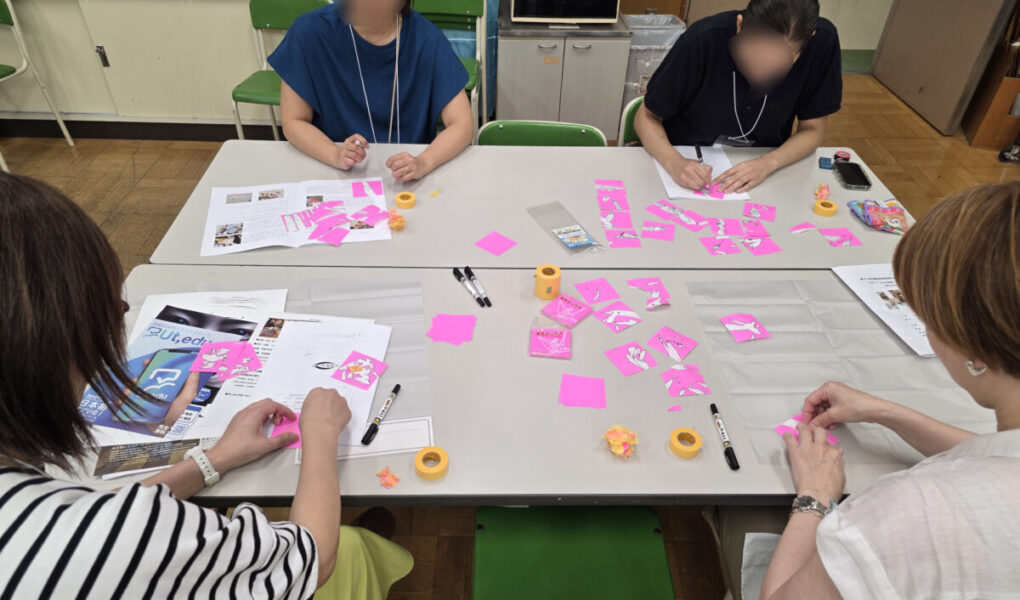

45分の授業でも、飛び込みの授業でも、どの学年でも楽しめる題材です。折り紙も安価で大量に用意できるのが嬉しいです。ただ、マスキングテープはすぐには難しいかもしれません。今回は一人一巻で用意させていただきましたが、1グループ(4人)に一巻でも問題なく勤務校の子どもたちは楽しめていました。

参加者からは「これはやめられない。」との感想をいただきました。嬉しいかったです。

1枚ずつ楽しむか(写真2)つなげて楽しむか(写真3)

ぜひご自身で実践されたら、教えていただけたらと思います。