東京都講師 堀井武彦

絵に表すことの問い直し

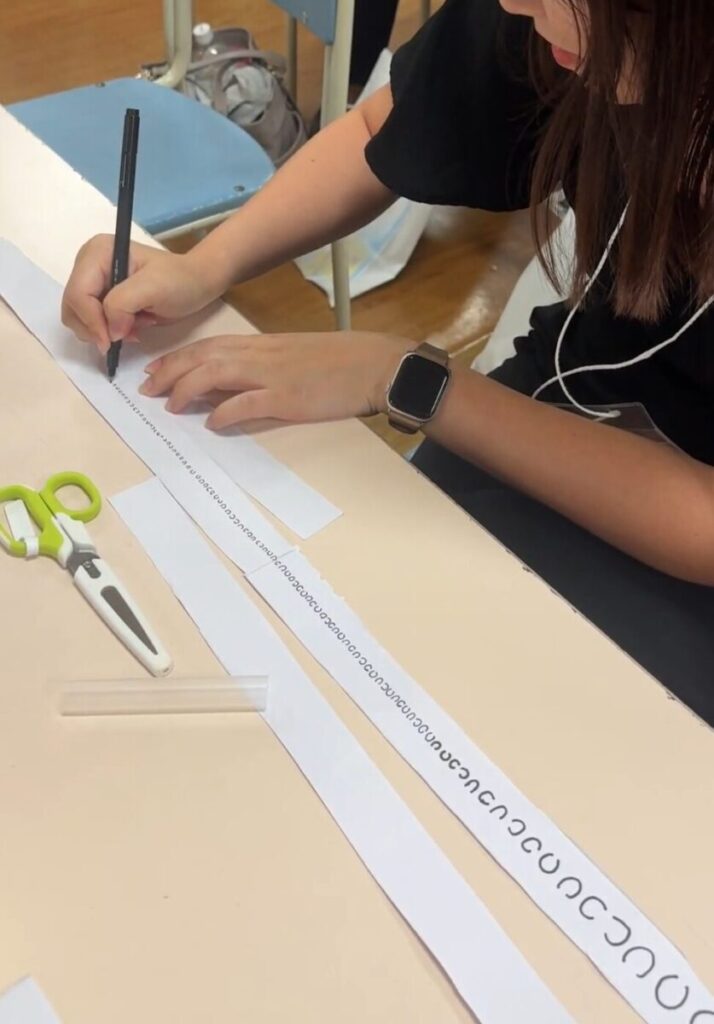

Fコースの活動は画像➀のような「巻物型」の表現形式で表す活動を行いました。表現領域としては、「絵に表す」活動ですが、「巻物をつくる」と考えれば「工作」と括ることもできます。しかし、本コースの主旨は、「絵巻物で表そう!」でも「絵巻物をつくろう!」でもなく、「絵に表す」ことの問い直しを主旨としました。「四つ切画用紙」に絵をかく慣習を問い直し、「絵に表す」ことの多様性を参会者とともに探ることを提案しました。

絵に表す支持体づくりから

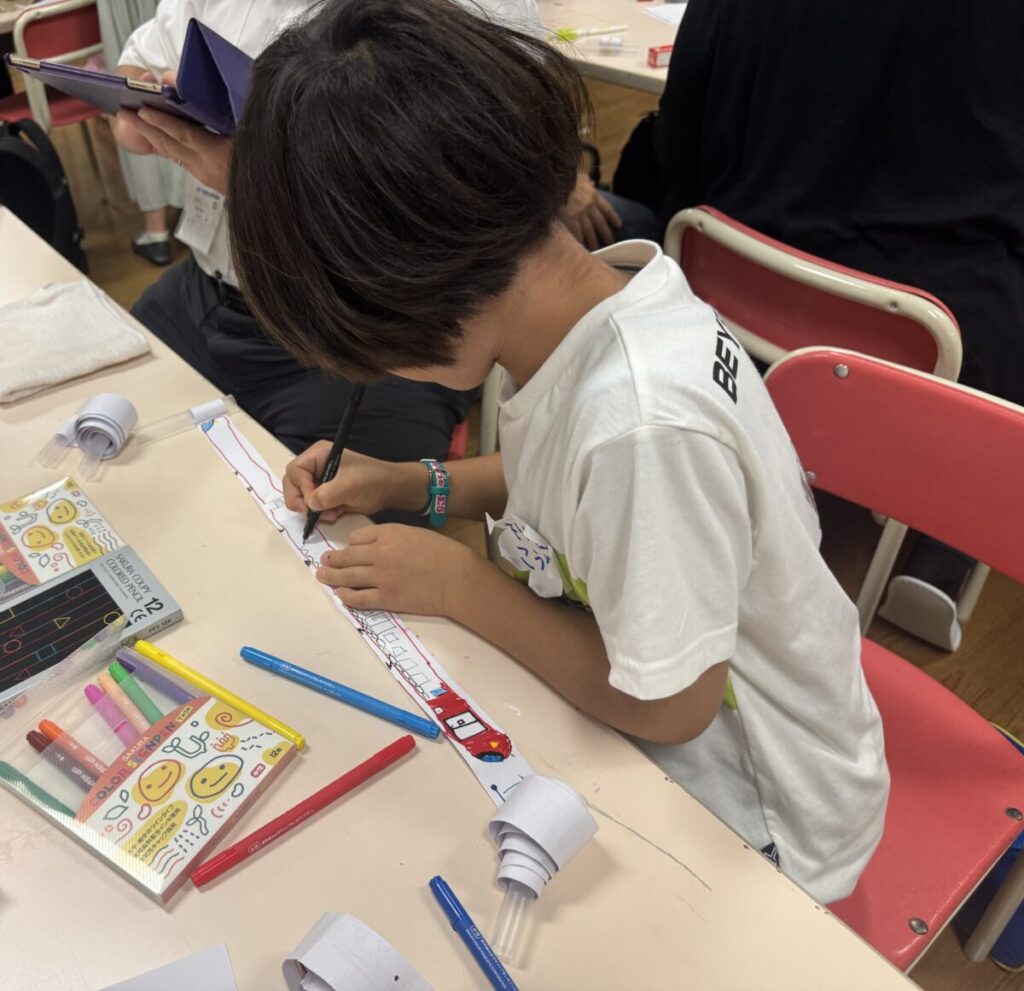

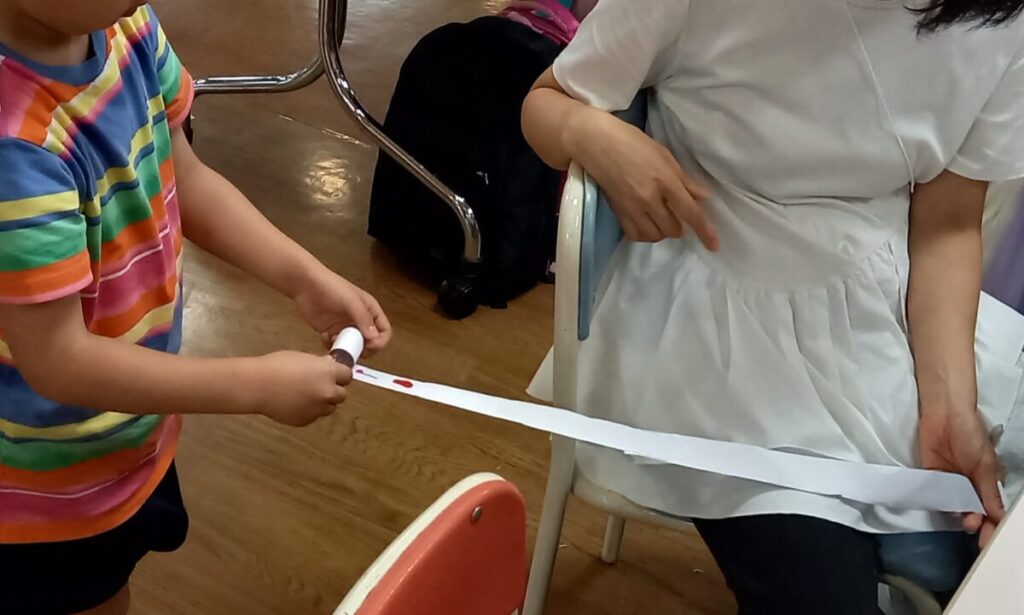

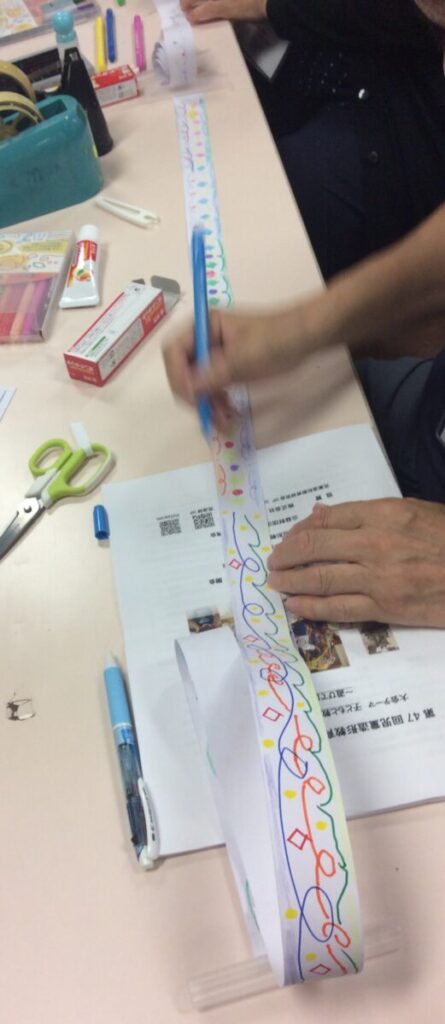

薄手の八つ切り画用紙を縦半分に切って、さらに縦に四等分します。それをつないで両端にタピオカ用ストローを半分に切った物を芯としてセロテープで貼り付け、巻物の支持体構造を作ります。画像➁のように巻く行為にも造形活動の重要な要素である身体性が発揮されます。

「何を描くかわからない」を問い直す

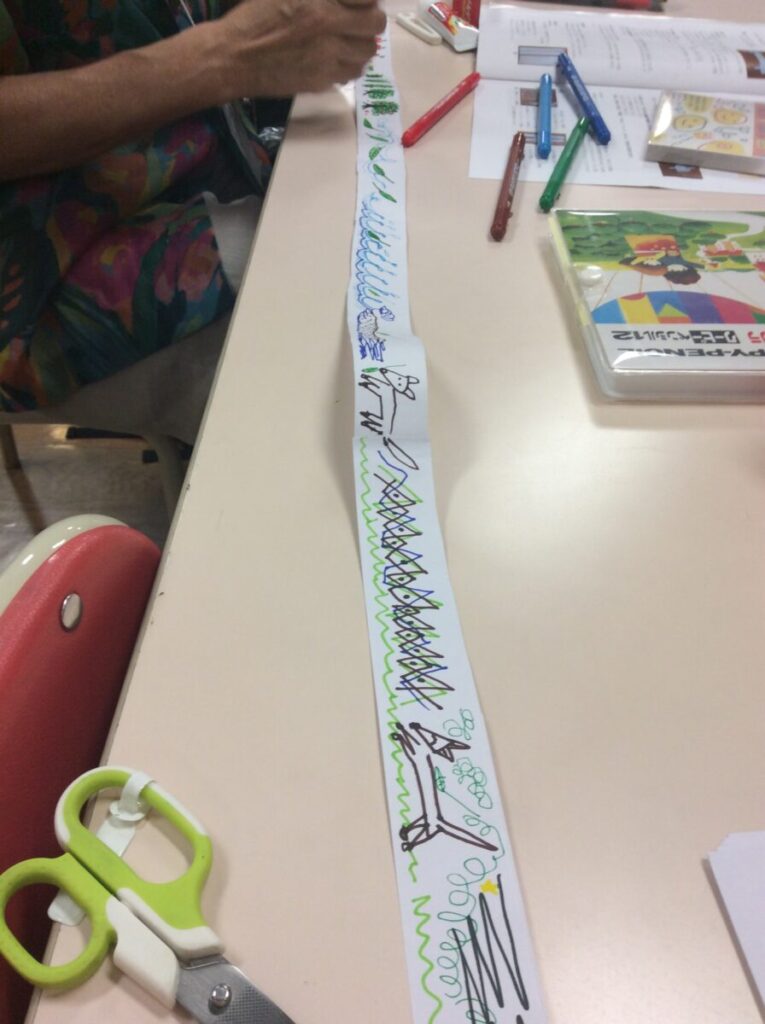

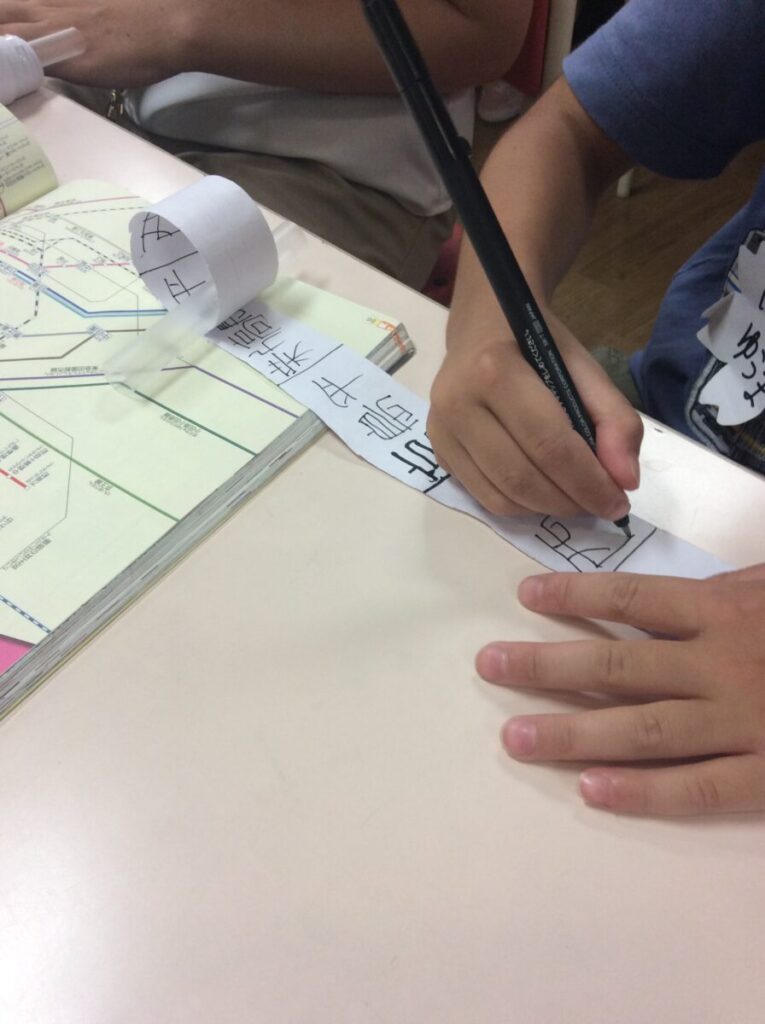

巻物という表現型式を設定されると、連続した物語のようなイメージを描かないといけない?という要請に向き合うことになります。画像➂のように物語的な情景が発想できるのであればそれでよいのですが、本活動では、まず、画像➃の様に「同じ図を、大きさを変えてかく」、または、図➄の様に「色を変えて思い思いの線をかく」ことを提案しました。ここでは、絵をかくことは「落書き」の延長、「これでいいのだ‼」と思い込みのハードルを下げることを意図しました。さらに、図➅の様に「文字」をかいてもいいでしょう。実は、これは参会者の鉄道に興味のあるお子さんがお子さん(いわゆる“鉄チャン”)がある路線の駅名を順番にかいていた様子です。これぞ「想像力‼」と感じる嬉しい出会いでした。

モバイル(持ち運び可能)な図画工作

週に1回しかない図画工作です。大きな画用紙や工作、立体一定の期間展示したら、持ち帰り、保存または処分しなければなりません。しかし、この絵巻物であれば、ポケットやランドセルにも保管できるし、持ち帰っても保管場所に困りません。また、気が向いた時にボールペン等(携帯用筆記用具)があれば、かき足すこともできます。夏休みなど旅行や親戚の集まりなどにお爺ちゃん、お祖母ちゃんに見せることもできます(画像➆)。スマホやタブレットでYouTubeやゲームに向き合う時間を少しけずって、モバイル図画工作で時間つぶしを広げたいです。その素朴な積み重ねが「絵に表す」ことの苦手意識を少でもし解していけたらという願いを込めたFコースの紹介でした。参会者から「やっていくうちにハマってきた!」という感想を頂き、とても嬉しかったです。