練馬区立豊玉第二小学校 河村 泰正

授業提案は、夏研テーマ「子どもと教師のどうしたい?〜遊びで広がる図画工作〜」に迫るために、教師の「こうさせたい」と子どもの「こうしたい」というズレが大きくなりがちな、初めてののこぎりの題材を扱いました。木やのこぎり指導を捉え直し、子どもの「こうしたい」を引き出すための授業を考えることは、私たちが子ども理解や題材自体を再考するきっかけになると考えました。

授業中の子どもの事実をもとに、3つの視点で振り返っていきたいと思います。

①めあてについて

今回のめあては、「木をたくさん切って楽しもう。」としました。子どもが最もやりたい木を切ることをめあてにすることで、子どもがのこぎりの使い方を覚えていこうとする主体性を生み出し、のこぎりと木でやりたい活動を探っていくことを大切にしてほしいと考えました。

子どもは、お気に入りの木を形や色、匂いなどの視点から選んだり、のこぎりの使い方を覚えたりして活動していました。だんだんと、のこぎりを自由自在に扱いながら、いろいろな形に切りったり、こんな形に切れたよ!と見せ合ったりする姿が出てきました。のこぎりや木への思いが膨らんできているのだと感じました。

②環境設定について

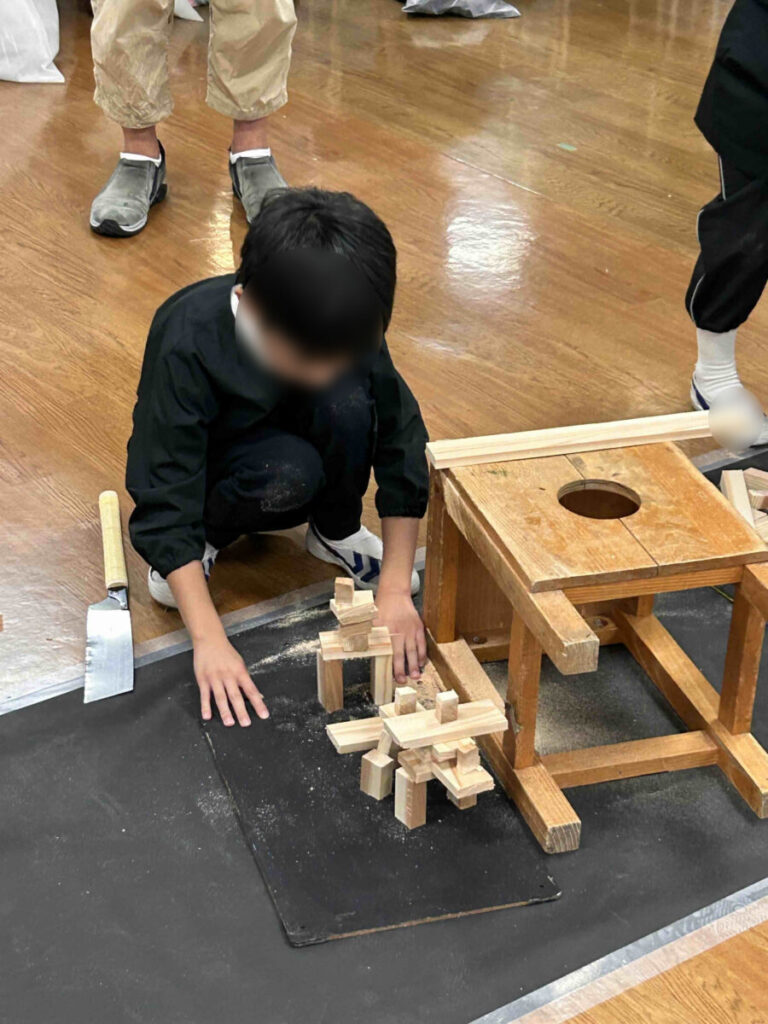

今回は、子どもが「えっ!床が黒い。」というように、黒いシートを敷き、その上に木とのこぎりだけを置くというシンプルな設定で授業を始めました。

「木も切れたけど、粉もきれい。切った木によって色も違うんだね。次は⚪︎⚪︎な形に木を切ってみよう。」と、黒いシートの上で活動したことで、自然と木の特徴が際立ち、木に対して様々な感性を喚起していたと感じました。そして、斜めに切ったり、切り跡をつけたり、中には「先生、こんな匂いの木が切れたよ。」と匂いに関心をもったりする姿が見られました。また、黒い木の板を置いたことで、自然と板の上に木や木の粉を並べたり、組み合わせたりする姿が生まれていました。

黒いシートで木への思いが膨らみましたが、椅子とのこぎと木と子どもの距離を近くしたことで、子どもの「こうしたい」というイメージが広がっていったと感じました。

③テーマについて

活動を通して、だんだんと子どもがやりたい活動を深めていく姿が見えました。ひたすら木を切ったり、並べて絵や組み合わせて立体にしたり、友達と共同で活動したり、匂いや木に動きをつけることに着目したりなど、子どものそれぞれのやりたいことにこだわっていく姿が見られました。

子どもの「どうしたい?」は、子どもの数だけ答えがあるのだと改めて感じました。おそらくのこぎりと木と子どもの関係性が親密になるにつれて、授業前には気が付かなかった子どもの中で大切にしたい造形的な価値に気が付いていったのではないでしょうか。また、発見したことを深めていく過程で、造形的な見方や考え方が広がったり、自分らしさに気がついていったのではないでしょうか。授業後、に、木の粉まで集めて大切に家に材料を持ち帰った子どもの姿には、授業中の充実した自分自身や友達を大切にしている姿にも見えました。

私は授業を通して、子どもの視点に寄り添った題材づくりの大切さを改めて感じました。そのことで、木を切りたい、つくりたいという子ども側の思いと、木をたくさん切りながら用具の扱い方や木の思いや表現を広げてほしいという教師側の思いが釣り合うのではないでしょうか。

私は、「面白いことを見つけたよ。」「いいことたくさん思いついた。」「友達と一緒にできて楽しかった。」「自分にはこんないいところがあるんだ。」など、おそらくいつの時代も変わらない子どもの素直な思いを大切にできる授業づくりを今後も研究していきたいと思います。ご参観いただきありがとうございました。